Das Achental erstreckt sich bis an die österreichisch-deutsche Landesgrenze und verbindet das Unterinntal in Tirol mit dem Isartal in Bayern. Der Achensee liegt eingebettet in dieses malerische Tal.

Mit einer Länge von rund 9 Kilometern, einer Breite von bis zu einem Kilometer und einer maximalen Tiefe von 133 Metern ist der Achensee der größte natürliche See Tirols.

Doch wie ist dieser beeindruckende Bergsee entstanden?

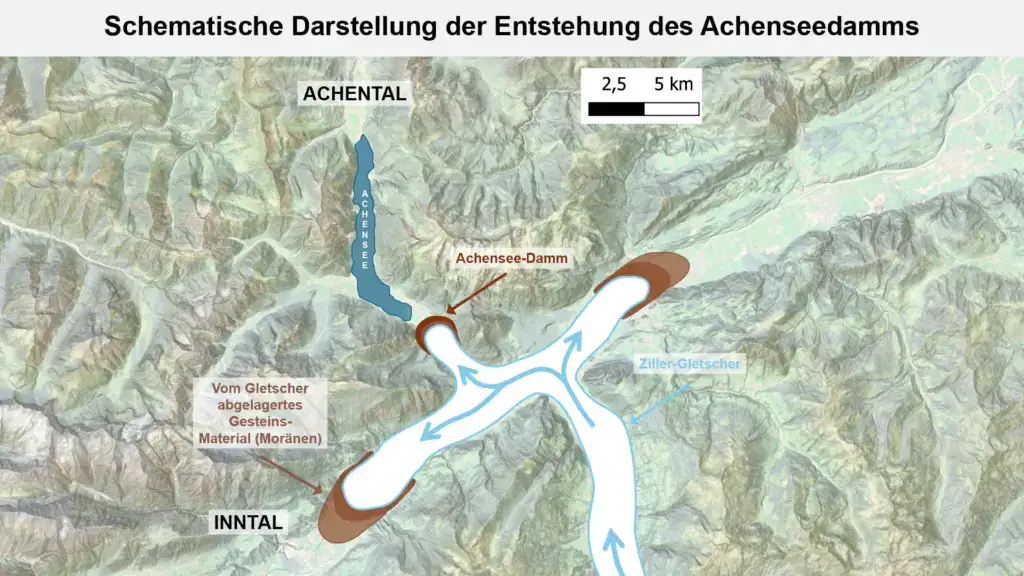

Die Vergletscherung der Alpen spielte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Achensees. Während der letzten großen Kältezeit (Würm-Glazial: 115.000 bis 11.700 Jahre vor heute) formte ein großer Gletscher eine tiefe Mulde im Achental, welche das Becken des heutigen Sees darstellt. Doch nicht nur das Seebecken, sondern auch ein Art Damm südlich des heutigen Sees wurde durch Gletscher gebildet: Gewaltige Eismassen aus dem Zillertal stießen in das Inntal vor und lagerten am Eingang des Achentals eine mächtige Barriere aus Gletschergeschiebe ab, die heute als Achenseedamm bekannt ist. Mit einer Höhe von bis zu 150 Metern bildet der Damm eine natürliche Barriere, die den Achensee nach Süden hin aufstaut und vom deutlich tiefergelegenen Inntal trennt.

Hier siehst du, wie der Achenseedamm entstanden sein dürfte: Während der letzten Eiszeit floß der Ziller-Gletscher aus dem Zillertal nach Norden und lagerten große Mengen an Gesteinsmaterial (Moränen) ab. Der Achenseedamm ist eine natürliche Barriere, die den Achensee nach Süden hin staut und das Achental vom etwa 400 Meter tiefergelegenen Inntal trennt. (Quelle: Stephanie Benischke, MSc)

Der See damals und heute

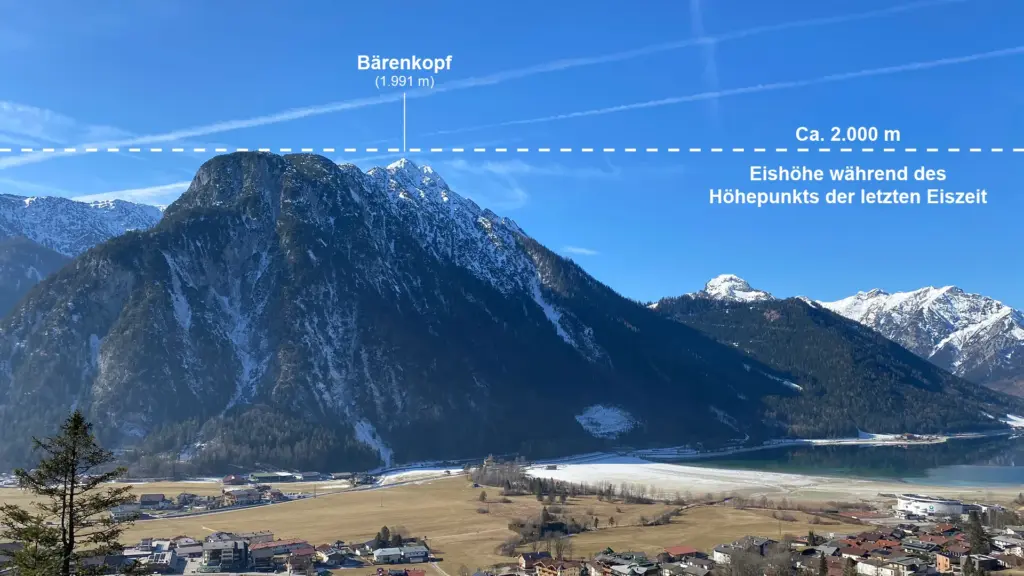

Wenn du über das Achental blickst, ist es kaum vorstellbar, dass während der letzten Kältezeit die Eisdicke im Tal etwa 800 Meter betrug. Nur die höchsten Gipfel, wie die Seebergspitze im Westen und der Hochiss sowie die Rofanspitze im Osten, ragten damals noch aus den mächtigen Eismassen hervor. Berge wie das Ebner Joch und der Bärenkopf vor dir hingegen waren vollständig vom Eis bedeckt.

Der Bärenkopf lag während der letzten Eiszeit vor ca. 20.000 Jahren unter Gletschereis begraben. (Quelle: Stephanie Benischke, MSc)

Die Karte zeigt, wie mächtige Gletschermassen während des Höhepunkts der letzten Eiszeit weite Teile der Alpen bedeckten. Im Bereich des heutigen Achensees bewegten sich die Eismassen vorwiegend nach Norden. Die rekonstruierte Eishöhe im Achental lag zwischen 1800 und 2000 Metern. Nur die höchsten Gipfel ragten vereinzelt aus dem Eis heraus – diese werden als Nunatakker bezeichnet. (Quelle: Van Husen, 1987)

Das durch die Gletscher ausgeschürfte Achental lag ursprünglich deutlich tiefer als heute. Nach und nach wurde das Talbecken schließlich mit Gesteinsmaterial und Sedimenten aufgefüllt, welche den heutigen Talboden bilden.

Auch die Abflussrichtung des Wassers im Achental änderte sich nach der Entstehung des Achenseedamms. Ursprünglich entwässerte das Tal nach Süden ins Inntal. Heute fließt der See jedoch aufgrund des Damms nach Norden in Richtung Deutschland ab.

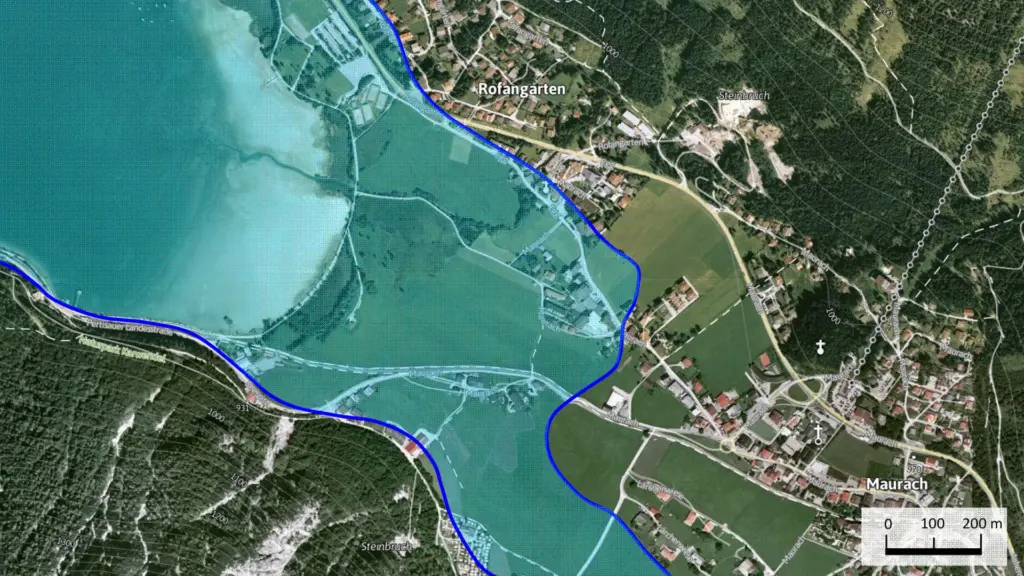

Nicht nur die Fließrichtung, sondern auch der Seespiegel des Achensees unterlag im Laufe der Zeit starken Schwankungen. Vor wenigen tausend Jahren lag der Wasserspiegel etwa 10 Meter höher, und das Seeufer erstreckte sich mindestens 650 Meter weiter nach Südosten. Hinweise darauf liefern Seesedimente, welche bei Eben gefunden wurden. Diese Funde zeigen, dass sich der Achensee einst weit über seine heutige Uferlinie hinaus erstreckte. Wo damals Wasser war, stehen heute Häuser.

Hier siehst du wo in etwa das Seeufer (blaue Linie) verlief als der Seespiegel 10 Meter höher war. Einige Häuser stehen heute dort, wo sich einst der See erstreckt hat. (Quelle: Vinke, 2016)