Das Wasser, das talabwärts durch den Eggenbach fließt, hat eine lange Reise durch das Bergmassiv hinter sich. Es stammt aus der Region oberhalb des Weitengrabens, zwischen Gschöllkopf, Rotspitz und Hochiss. Dort formen zwei tiefe Rinnen das alpine Gelände, welches das Einzugsgebiet des Eggenbachs und des Weitenbachs darstellt.

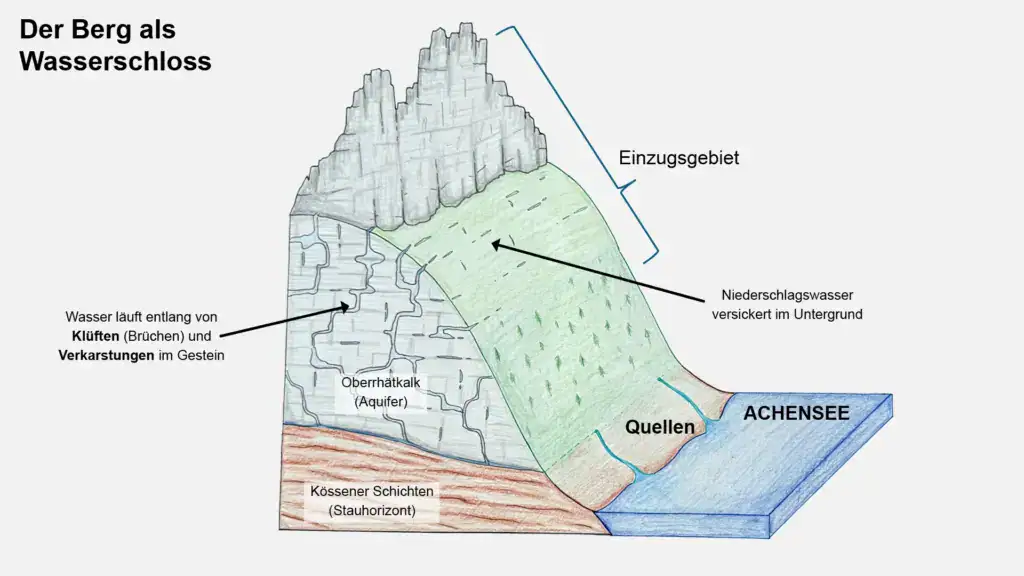

Ein Einzugsgebiet umfasst die Flächen, auf denen Niederschläge und Schneeschmelze in den Boden versickern und so den Bach speisen. Das Wasser sickert unterirdisch durch das Gestein und tritt lokal schließlich an einer Quelle wieder zutage.

Doch wie ist es möglich, dass Wasser durch Gestein wandert?

Die Art des Gesteins beeinflusst ob und wie Wasser im Untergrund fließt. Unterschiedliche Gesteinsschichten haben unterschiedliche Eigenschaften Wasser zu speichern oder weiterzuleiten. Manche Gesteine wirken als undurchlässige Stauschicht. Andere Gesteinsarten, wie solche mit vielen Hohlräumen, leiten Wasser hingegen gut.

Die Quelle des Eggenbachs

An der Quelle des Eggenbach treffen zwei Gesteinstypen aufeinander: Die sogenannten Kössener Schichten unterhalb der Quelle bestehen aus dichtem, feinkörnigem Kalkmergel und sind wasserundurchlässig. Darüber liegt der Oberrhätkalk, der durch Klüfte und Hohlräume im Gestein Wasser gut leitet (man spricht von einem Grundwasserleiter oder Aquifer). An der Kontaktzone der Stauschicht zur wasserleitenden Schicht tritt das Wasser an die Oberfläche.

Der Berg das Wasserschloss: Niederschlagswasser dringt im Einzugsgebiet in das Gestein ein, wo es gefiltert und mit Mineralien angereichert wird. Der Kalkstein fungiert als Aquifer und ist wasserdurchlässig. Die Mergel der Kössener Schichten sind wasserundurchlässig und sind ein Stauhorizont, sodass an dem Übergang der zwei Gesteinsformationen das Wasser an Quellen wieder zu tage tritt, wie hier am Eggenbach. (Quelle: Stephanie Benischke, MSc)

Wasserführende Gesteine – Aquifere

Eine wasserführende Gesteinsschicht wird als Aquifer bezeichnet, wenn diese Wasser aufnehmen, weiterleiten oder speichern kann. Solche Aquifere können entweder geochemischen oder mechanischen Ursprungs sein. Bei Ersterem spricht man von Karst-Aquiferen. Mit Kohlensäure angereichertes Wasser löst Kalkgestein auf und bildet unterirdische Kanäle und Höhlensysteme, in welchen das Wasser durch das Innere des Bergs geschleust wird. Mehr über diesen chemischen Lösungsprozess erfährst du hier (Station: Karst und seine Entstehung). Doch nicht jedes Grundwasser stammt aus Kalkgestein.

Kluft-Aquifere sind unabhängig von der chemischen Zusammensetzung des Gesteins. Hier spielt die mechanische Beanspruchung der Felsen eine entscheidende Rolle. Durch tektonische Belastung des Materials entstehen Risse und Klüfte im Gestein. Entlang von diesen Spalten fließt Wasser durch den Felsen. Oftmals handelt es sich um Kombinationen von Kluft- und Karstsystemen, wie auch hier am Eggenbach.

Die Eigenschaften des Untergrunds bestimmen also wie viel Niederschlag an der Oberfläche abfließt, in den Boden versickert oder gespeichert wird. Dadurch wird das Grundwassersystem entscheidend beeinflusst.

Die Verweildauer des Wassers im Untergrund variiert stark: Sie kann von wenigen Stunden bis zu mehreren Jahrzehnten reichen, abhängig von den Eigenschaften des jeweiligen Aquifers. In den Tiefen des Berges wird das Grundwasser unter kühlen Bedingungen durch das Gestein gefiltert. Auf seinem Weg durch den Felsen nimmt es Mineralien aus dem Gestein auf.

In Österreich entfällt etwa ein Drittel des verfügbaren Wassers auf Grundwasserkörper. Beeindruckend ist, dass nahezu 100 % des österreichischen Trinkwassers aus Grund- und Quellwasser stammt. Im Alpenraum zeichnet sich das Grundwasser durch eine besonders hohe Qualität aus.

Wusstest du, dass jede/r Österreicher/in im Schnitt rund 130 Liter Trinkwasser pro Tag verbraucht? (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft k.A.)